【2025年最新】楽天 市場でノースフェイス正規品を賢く買う!リュック、Tシャツ…半額セール裏技&偽物対策徹底ガイド

楽天市場でノースフェイス製品を探す前に、知っておくべき重要な情報をまとめました。近年、巧妙化する偽物から身を守り、安心して正規品を手に入れるための知識は不可欠です。この記事では、楽天市場で「楽天 市場 ノース フェイス」の商品を安全に購入するためのポイントを徹底解説。正規品と偽物の見分け方、楽天市場のメリット・デメリット比較、サイズ感やモデル選びの注意点などを詳しく解説します。さらに、人気のリュック、Tシャツ、パーカー、バッグ、サンダルノースフェイス n級品 代引きを探しているなら、最新トレンド情報や、楽天スーパーセールや半額セールを活用したお得な購入方法もご紹介。ノースフェイスの品質、価格、原産国など、気になる疑問にもお答えします。この記事を読めば、楽天市場で賢く、そして安全にノースフェイス製品を手に入れることができるでしょう。特に、「ノースフェイス半額セール」「楽天市場ノースフェイスリュック」「楽天市場ノースフェイス本物」「ノースフェイス楽天スーパーセール」「楽天市場ノースフェイスTシャツ」「楽天市場ノースフェイスパーカー」「楽天市場ノースフェイスバッグ」「楽天市場ノースフェイスサンダル」といったキーワードに関心のある方は、必見です。

楽天市場でノースフェイスを探す前に知っておくべきこと — 安全に正規品を見分けるための基礎知識

楽天市場でノースフェイスを探す前に、安全に正規品を見分けるための基礎知識を習得しましょう。憧れのノースフェイスを手に入れるなら、偽物を掴まされるリスクを最小限に抑えることが重要です。

1.1 ノースフェイスの偽物事情 — 巧妙化する偽物と対策の必要性

近年、ノースフェイスの偽物は非常に巧妙化しており、外見だけでは正規品との判別が困難なものも存在します。ロゴの微妙な違い、縫製、素材感などを細部まで確認する必要があります。「楽天 市場 ノース フェイス」で商品を検索する際は、特に注意が必要です。安易に価格の安さだけで判断すると、偽物を購入してしまう可能性が高まります。

1.2 なぜ楽天市場でノースフェイスを探すのか? — 正規店と楽天のメリット・デメリット比較

実店舗の正規店に加え、楽天市場でノースフェイスを探す方も多いでしょう。楽天市場のメリットは、ポイントが貯まりやすいこと、セールやキャンペーンが頻繁に開催されること、豊富な品揃えです。しかし、デメリットとして、偽物が紛れているリスクがあること、実物を確認できないことなどが挙げられます。正規店での購入は安心感がありますが、価格が高い傾向にあります。楽天市場で「楽天 市場 ノース フェイス」の商品をお得に手に入れるためには、信頼できるショップを見極めることが不可欠です。

1.3 購入前に確認すべきポイント — サイズ感、モデル、価格相場などの基礎知識

楽天市場でノースフェイスを購入する前に、いくつか確認すべき重要なポイントがあります。まず、サイズ感です。ノースフェイスのアイテムは、同じサイズ表記でもモデルによってフィット感が異なる場合があります。事前にサイズ表を確認したり、レビューを参考にしたりするのがおすすめです。次に、モデルです。自分の用途に合ったモデルを選びましょう。リュックなら容量や機能性、アウターなら素材や保温性を比較検討することが重要です。そして、価格相場です。楽天市場の価格を比較し、相場から大きくかけ離れた価格のものは避けるようにしましょう。「楽天 市場 ノース フェイス」の商品は、特に価格相場を把握しておくことで、怪しい出品者を見抜きやすくなります。これらの基礎知識を身につけ、楽天市場で安全にノースフェイスを探しましょう。

楽天市場でのノースフェイス人気アイテム徹底解説 — 最新トレンドとおすすめアイテム紹介

楽天市場で人気のノースフェイスアイテムを徹底的に解説します。このセクションでは、最新トレンドとおすすめアイテムをご紹介します。「楽天 市場 ノース フェイス」の商品を探している方は必見です。楽天市場でノースフェイスのアイテムを購入する際に、ぜひ参考にしてください。

2.1 リュックの人気ランキング — 楽天市場で売れ筋のリュックの特徴と選び方

楽天市場で大人気のノースフェイスのリュックから見ていきましょう。売れ筋のリュックには、その理由があります。例えば、通勤・通学に最適なA4サイズ対応のもの、アウトドアにぴったりの大容量で耐久性の高いもの、普段使いしやすいシンプルなデザインのものなど、用途によって様々な種類があります。ランキング上位のリュックの特徴を詳しく解説し、あなたのライフスタイルに合ったリュックの選び方をご紹介します。容量、素材、機能性(防水性、PC収納など)、背負い心地などを比較検討し、最適なリュックを見つけましょう。特に「楽天市場ノースフェイスリュック」を探している方は、詳細なスペック情報を確認することが重要です。

2.2 Tシャツ&パーカーの選び方 — サイズ感、素材、デザイン別おすすめアイテム

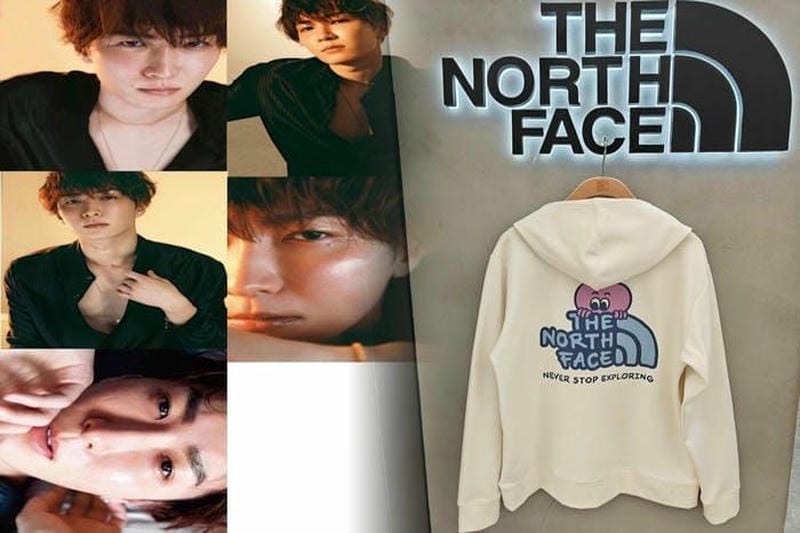

次に、ノースフェイスのTシャツとパーカーの選び方です。サイズ感は非常に重要で、大きすぎるとだらしなく見え、小さすぎると動きにくくなってしまいます。楽天市場で購入する際は、サイズ表をしっかりと確認しましょう。素材も着心地を左右する重要な要素です。コットン素材は肌触りが良く、速乾性のあるポリエステル素材はアクティブシーンに最適です。デザインも豊富で、シンプルなロゴTシャツから、トレンド感のあるグラフィックデザインのパーカーまで、幅広く揃っています。「楽天市場ノースフェイスTシャツ」や「楽天市場ノースフェイスパーカー」を探す際は、素材とデザインを考慮して選びましょう。

2.3 バッグ&サンダルのトレンド — 用途別おすすめとコーディネート例

最後に、ノースフェイスのバッグとサンダルのトレンドをご紹介します。近年、サコッシュやボディバッグといったコンパクトなバッグが人気を集めています。ちょっとしたお出かけに便利で、コーディネートのアクセントにもなります。また、アウトドアシーンでは、防水性の高いトートバッグやバックパックが活躍します。サンダルは、普段使いはもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍するアイテムです。履き心地が良く、耐久性にも優れているので、長く愛用できます。「楽天市場ノースフェイスバッグ」や「楽天市場ノースフェイスサンダル」をチェックして、用途に合ったアイテムを選びましょう。コーディネート例も参考に、自分らしいスタイルを見つけてください。

楽天スーパーセール&半額セール攻略ガイド — お得にノースフェイスを手に入れるための裏技

楽天市場でお得にノースフェイスを手に入れるための裏技を伝授します!「ノースフェイス楽天スーパーセール」や「ノースフェイス半額セール」は、憧れのノースフェイス製品を賢く手に入れる絶好のチャンスです。しかし、闇雲にセールに飛び込んでも、本当に欲しいものを見つけられたり、最大限にお得に購入できるとは限りません。そこで、この攻略ガイドでは、セールを最大限に活用するための具体的な方法をステップごとに解説します。

まず、セール時期の事前準備が重要です。欲しいノースフェイスの商品をリストアップし、普段の価格をチェックしておきましょう。過去の価格変動を調べるツールなどを活用すれば、セール期間中の「お得感」をより正確に判断できます。狙っている商品が明確であれば、セール開始と同時にスムーズに購入手続きに進めることができます。

次に、クーポン&ポイント活用術をマスターしましょう。楽天スーパーセール期間中は、様々なクーポンが発行されます。ショップクーポンはもちろん、楽天全体で使えるクーポンも見逃せません。さらに、楽天ポイントアップキャンペーンを最大限に活用することも重要です。SPU(スーパーポイントアッププログラム)や、5と0のつく日のキャンペーンなど、様々な条件を組み合わせることで、驚くほど多くのポイントを獲得できます。これらのポイントは、次回以降の買い物に使えるので、実質的な割引につながります。賢くポイントを貯めて、「楽天 市場 ノース フェイス」の商品をお得に手に入れましょう。

最後に、狙い目アイテムと注意点です。セール期間中は、普段は手の届かない高額なアイテムも割引対象になることがあります。しかし、中には古いモデルや在庫処分品なども含まれているため、本当に欲しいものかどうかを見極める必要があります。また、残念ながら、偽物や不良品が出回る可能性もゼロではありません。「楽天市場ノースフェイス本物」と記載されている信頼できるショップで購入すること、商品のレビューをしっかり確認すること、返品・交換の条件を確認することなどを徹底しましょう。特にノースフェイスの人気商品は偽物も多いため、注意が必要です。「ノースフェイス半額セール」などの魅力的な謳い文句には特に注意が必要です。

ノースフェイスの魅力再発見 — 高品質・高機能の秘密と長く愛される理由

ノースフェイスの魅力再発見 — 高品質・高機能の秘密と長く愛される理由

ノースフェイスは、単なるアウトドアブランドに留まらず、ファッションアイテムとしても世界中の人々を魅了し続けています。その人気の秘密は、創業以来変わらぬブランド哲学と、絶え間ない技術革新にあります。本章では、ノースフェイスがなぜこれほどまでに長く愛され、多くのファンを獲得しているのか、その核心に迫ります。「楽天 市場 ノース フェイス」で検索している方にとって、ブランドの真髄を理解する一助となるでしょう。

4.1 ノースフェイスの歴史とブランド哲学 — アウトドアブランドとしての原点と進化

1968年、アメリカ・カリフォルニア州で誕生したザ・ノース・フェイス (THE NORTH FACE)は、当初から「最高の登山用具」を作ることを目指していました。創業者のダグラス・トンプキンスとリッキー・カウパースは、自然への深い敬意と、科学的アプローチに基づいた製品開発を信念としていました。この「探求」と「挑戦」の精神は、ブランドのDNAとして脈々と受け継がれ、彼らの製品は過酷な自然環境に立ち向かう登山家や冒険家たちから絶大な信頼を得るようになりました。時代と共にアウトドアアクティビティの楽しみ方は多様化しましたが、ノースフェイスは常にその最前線で、革新的な製品を生み出し続けています。単に機能性を追求するだけでなく、環境への配慮や持続可能性もブランド哲学の重要な柱となっています。

4.2 素材へのこだわり — GORE-TEXなどの高性能素材と機能性

ノースフェイスが誇る高い機能性は、厳選された高品質な素材の採用によって支えられています。中でも、防水透湿性に優れたGORE-TEX®素材は、ノースフェイスの製品を語る上で欠かせない存在です。この素材は、雨や雪などの水滴は通さない一方で、衣服内の蒸れは外に逃がすため、どんな天候下でも快適な着心地を実現します。また、保温性を高めるダウン素材や、軽量で耐久性に優れたナイロン素材など、用途や目的に応じて最適な素材を組み合わせることで、製品のパフォーマンスを最大限に引き出しています。これらの素材への妥協なきこだわりが、ノースフェイスの製品が持つ「本物」の品質と信頼性を確立しています。

4.3 デザインと機能性の融合 — ファッションアイテムとしての魅力とコーディネート例

ノースフェイスの製品は、その卓越した機能性だけでなく、洗練されたデザインも大きな魅力です。アウトドアシーンでの実用性は当然のことながら、タウンユースにも映えるモダンでスタイリッシュなデザインは、多くのファッション愛好家をも虜にしています。機能美を追求したシルエットや、都会的なカラーリング、そしてブランドロゴのさりげないアクセントなど、細部にまでこだわり抜かれたデザインは、様々なコーディネートに自然と溶け込みます。防水ジャケットをデニムやスラックスと合わせれば、アクティブでありながらも上品なカジュアルスタイルが完成します。フリースジャケットは、シンプルなTシャツやシャツの上に羽織るだけで、暖かさとトレンド感を両立させた着こなしが可能です。このように、ノースフェイスはアウトドアウェアの枠を超え、多様なライフスタイルに寄り添うファッションアイテムとして、新しい価値を提供しています。

ノースフェイスに関する疑問を徹底解消 — 品質、価格、原産国など、気になる疑問に答えます

ノースフェイスに関する疑問を徹底解消します。品質、価格、原産国など、気になる疑問にお答えします。「楽天 市場 ノース フェイス」で検索される方も多いと思いますが、ノースフェイスは品質の高さから、価格や原産国など、様々な疑問を持つ方が多いようです。本記事では、ノースフェイスに関する疑問を徹底的に解消し、その魅力に迫ります。特に、「楽天市場ノースフェイスリュック」、「楽天市場ノースフェイス本物」、「楽天市場ノースフェイスTシャツ」、「楽天市場ノースフェイスパーカー」、「楽天市場ノースフェイスバッグ」、「楽天市場ノースフェイスサンダル」など、人気アイテムを中心に解説していきます。

5.1 なぜノースフェイスは高いのか? — 高品質を支える技術と素材のコスト

「ノースフェイス なぜ高くなった?」と感じる方もいるかもしれません。ノースフェイスの価格が高い理由は、高品質を支える技術と素材にあります。独自の防水透湿素材「GORE-TEX」は、過酷な環境下でも快適さを保つための重要な要素です。「GORE-TEXの偽物の見分け方は?」という質問も多くいただきますが、正規販売店での購入が最も確実です。縫製技術や素材選びにおいても妥協を許さない姿勢が、価格に反映されています。また、研究開発費も高額であり、常に最先端の技術を取り入れている点も価格に影響を与えています。

5.2 原産国はどこ?品質に差はある? — 生産国別の特徴と品質について

「ノースフェイスの原産国はどこですか?」、「ザ・ノース・フェイスはどこの国のブランドですか?」、「ザ・ノース・フェイス どこ産?」といった質問もよく見られます。ノースフェイスの製品は、アメリカだけでなく、中国、ベトナム、バングラデシュなど、様々な国で生産されています。生産国によって品質に差があるかという点については、一概には言えません。ノースフェイスは、どの国で生産された製品であっても、厳格な品質管理基準を設けており、一定の品質を維持しています。ただし、生産国によって得意なアイテムが異なり、例えば、一部のハイエンドモデルはアメリカ国内で生産されている場合があります。購入前に原産国を確認し、気になる場合は販売店に問い合わせてみましょう。

5.3 ノースフェイスの最高峰モデルとは? — プロユース向けのハイスペックモデル紹介

「ノースフェイスの最高峰は何ですか?」という質問に対しては、用途によって答えが異なります。例えば、登山用であれば「SUMMIT SERIES」が最高峰モデルとして位置づけられています。これは、プロの登山家からのフィードバックを基に開発された、極限状態での使用を想定したハイスペックモデルです。スキー・スノーボード用であれば、「STEEP SERIES」が、タウンユースであれば、デザイン性と機能性を兼ね備えた「Urban Exploration」ラインが人気です。

「ノースフェイスの何がそんなにいいの?」という問いに対しては、その汎用性と耐久性、そして飽きのこないデザインが挙げられます。普段使いから本格的なアウトドアまで、幅広いシーンで活躍できるのが魅力です。また、「ノースフェイス なぜ高くなった?」と感じるかもしれませんが、「ノースフェイス楽天スーパーセール」などの機会を利用すれば、お得に購入することも可能です。ただし、「ノースフェイスの偽物ってあるの?」という心配もあるため、「楽天市場ノースフェイス本物」と記載されている信頼できるショップで購入することをおすすめします。購入前にレビューをしっかりと確認し、信頼できる販売店を選びましょう。

最近のコメント